戦国の時代、多くの名将たちが残した言葉は、現代を生きる私たちにも大きな示唆を与えてくれます。

この記事は、「戦国武将の四字熟語名言」を検索している方に向けて、織田信長や武田信玄、上杉謙信、徳川家康といった歴史的に著名な人物の言葉を中心に、短いながらも心に響く四字熟語の意味や背景を丁寧に解説していきます。

これらの名言は、戦場における覚悟や戦略だけでなく、日々の行動指針にも通じる普遍的な価値を持っています。また、「侍・武士」に関する四字熟語や「一刀」を含む四字熟語といった切り口からも、武士たちの精神性や礼節がどのように言葉に表れているかを探ります。さらに、「戦国武将の名言ランキング」などで注目される人気の言葉も紹介しながら、それぞれの人物が何を大切にしていたのかを考察していきます。

歴史を学びながら、自分自身の価値観や行動を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

- 有名な戦国武将が残した四字熟語の意味と背景

- 名言に込められた戦略や精神性

- 武士道に基づく礼節や覚悟の表現

- 現代にも通じる名言の活かし方

戦国武将の四字熟語名言の魅力とは

- 織田信長に学ぶ「天下布武」の信念

- 武田信玄の「風林火山」が伝える戦略

- 上杉謙信と毘沙門天の関係性

- 徳川家康が掲げた「厭離穢土 欣求浄土」

- 戦国武将の名言 短い言葉に込めた力

織田信長に学ぶ「天下布武」の信念

織田信長の掲げた「天下布武(てんかふぶ)」という言葉は、単なる戦国時代のスローガンではなく、彼の政治的ビジョンと行動理念を凝縮したものです。この四字熟語には、武力によって日本全土に秩序と安定をもたらし、混乱の時代を終わらせるという信長の強い意志が込められています。

まず、「天下布武」の言葉が使われた背景には、戦国時代の日本が小さな大名たちの争いによって分裂し、平和とは程遠い状況にあったことが挙げられます。信長はその状況を打破するために、武力によって統一を目指しました。ただし、ここで注目すべきなのは、単に戦いを好んでいたのではなく、「武」をもって秩序を築くという点です。つまり、力を行使することで初めて平和が訪れると考えていたのです。

例えば、桶狭間の戦いでは、数で勝る今川義元の軍を相手に果敢な奇襲戦術を取り、勝利を収めました。これは、信長の「決断力」と「実行力」を象徴する出来事です。彼の行動には常に明確な目的があり、「天下布武」という信念に基づいて全体の戦略が組み立てられていたのです。

ただし、武力による統一は当然ながら多くの犠牲を伴います。領地の民衆にとっては、戦乱の被害が及ぶこともあり、決して全員が歓迎したわけではありません。また、反信長勢力との激しい戦いも絶えず、常に命の危険と隣り合わせだったのです。

このように「天下布武」という言葉には、戦国の乱世に終止符を打とうとする信長の決意が込められています。現代でも、困難な状況を打開するために信念を持って行動する姿勢は、多くの人にとって学びの対象となるでしょう。

武田信玄の「風林火山」が伝える戦略

武田信玄が掲げた「風林火山(ふうりんかざん)」という言葉は、彼の軍略の神髄を表す象徴的な四字熟語です。これは『孫子の兵法』に基づいたものであり、戦いにおける基本的な姿勢と心構えを示しています。「風の如く素早く」「林の如く静かに」「火の如く激しく」「山の如く動じず」という表現が、信玄の柔軟かつ堅実な戦い方を表しています。

ここで重要なのは、これが単なる美しい言葉ではなく、実際の戦場で具体的な戦術として活かされていたという点です。例えば、敵の動きをよく観察し、無駄な衝突を避けながらも、攻めるときには一気に畳みかけるという戦い方は、「風林火山」の教えを体現しています。長篠の戦い以前の時代において、騎馬軍団を効率的に運用するための指針としても機能していたと言えるでしょう。

また、信玄は感情に流されず冷静な判断を下す武将としても知られていました。「火のように激しく」とは言っても、やみくもに攻めるのではなく、勝算のある戦いのみを選びました。その意味で、「風林火山」は勢いだけでなく、慎重さや自制心の重要性も伝えているのです。

一方で、この考え方には注意点もあります。慎重すぎて機を逃してしまう恐れや、行動を起こすタイミングを誤ると、逆に不利になることもありました。事実、信玄が上洛を目指すも途中で病に倒れたことにより、彼の戦略が未完のまま終わったことも、戦略が全てを決定するわけではないという現実を示しています。

このように、「風林火山」は柔と剛のバランスを取った理想的な戦術理念であり、現代においてもビジネスや人生の判断に活かせる考え方として注目されています。

上杉謙信と毘沙門天の関係性

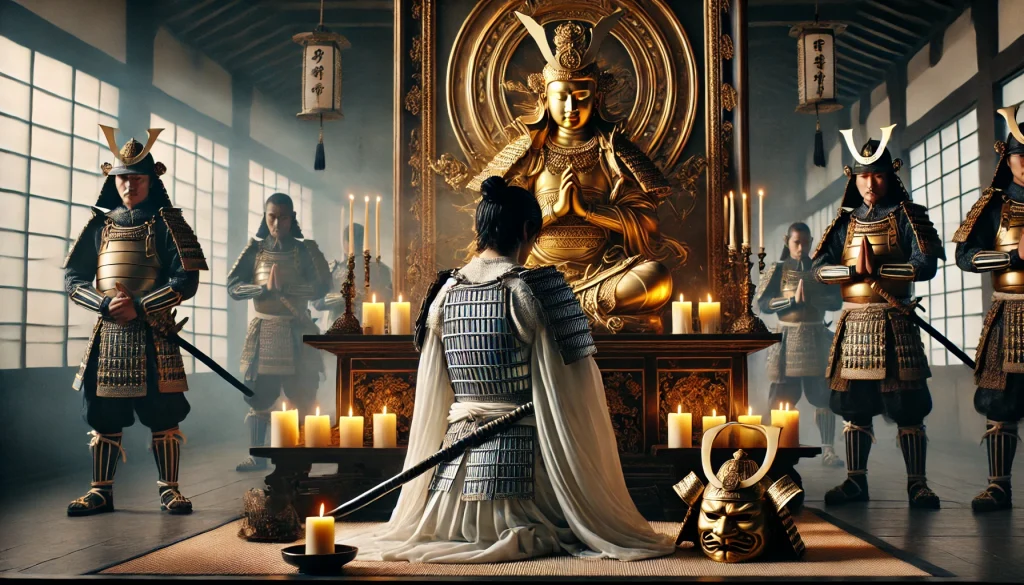

上杉謙信は、多くの戦国武将の中でも特に宗教的信仰が深かった人物として知られています。中でも彼が強く信じていたのが「毘沙門天(びしゃもんてん)」であり、自らをその化身であるとまで考えていました。この信仰は、単なる個人的な思想にとどまらず、謙信の戦略や統治にも大きな影響を与えています。

毘沙門天は、仏教における四天王の一柱であり、特に戦いの神として知られています。中でも謙信が信仰したのは、「刀八毘沙門天(とばつびしゃもんてん)」という姿で、八振りの刀を持ち、戦の守護神として崇められてきました。このような信仰の対象を明確に持つことで、謙信は戦に際して精神的な強さと安定を保っていたと考えられます。

戦場では「毘」の一文字を掲げた旗を持ち、兵たちの士気を高める手段としても活用していました。これは、戦う理由を単なる領土拡大ではなく、「正義のための戦い」と位置づけることで、自身の行動に大義名分を与えていたとも言えるでしょう。現代で言えば、企業理念やミッションに近い役割を果たしていたのかもしれません。

しかし、このような宗教的な信念に強く依存することにはリスクもあります。合理的な判断が信仰に偏ることで、柔軟な対応が難しくなる場合があるからです。謙信自身も、その高潔さゆえに他国との融和よりも正義を優先する傾向があり、結果的に孤立する場面も少なくありませんでした。

このように、上杉謙信と毘沙門天との関係性は、信仰と戦略が一体化した独特の世界観を形成しており、戦国時代の精神文化を理解する上で非常に興味深い要素となっています。宗教が持つ影響力と、それが個人の行動にどのように作用するかを考えるきっかけにもなるでしょう。

徳川家康が掲げた「厭離穢土 欣求浄土」

徳川家康が戦場で掲げた旗印に記されていた「厭離穢土 欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」という言葉は、ただの宗教的な標語ではなく、戦乱の世を終わらせようとした家康の強い願いと政治的な理想を表しています。文字の意味は、「穢れたこの世を厭い離れ、清らかな浄土を求める」というものです。

この言葉は、平安時代中期の僧・源信によって著された『往生要集』に由来します。浄土宗や浄土真宗などの教えで重要な考え方とされており、家康の出身地である三河地方では、この思想が広く受け入れられていました。家康自身も、浄土宗の影響を強く受けていたと考えられています。

家康がこの言葉を旗印に選んだ背景には、単に宗教的信仰というより、乱世の終わりと新たな時代の安定を望む気持ちが込められていたといえます。自らの軍勢に「これは単なる権力争いではなく、乱世を浄化し平和を実現するための戦いだ」と伝える意図があったのかもしれません。このように、言葉を通して兵たちに道徳的な意味づけを与える戦略は、家康の巧みな心理戦の一つとも捉えられます。

一方で、「浄土」という理想を掲げることには、現実の政治とのギャップも存在していました。武力を用いて平和を築くという矛盾は避けられず、戦の犠牲を伴うことも多かったため、「欣求浄土」の実現には長い時間と多くの調整が必要でした。それでも、結果的に家康は江戸幕府を開き、260年以上続く泰平の世を築いたことから、この言葉が示す理想をある程度実現した人物といえるでしょう。

このような背景を踏まえると、「厭離穢土 欣求浄土」という四字熟語は、信仰と政治、理念と現実の両面を象徴する非常に深い意味を持った名言であり、歴史に残る名将の精神性を今に伝えています。

戦国武将の名言 短い言葉に込めた力

戦国武将たちが遺した名言の中には、わずか数文字で人々の心を打つような、簡潔でありながら強いメッセージ性を持つ言葉が数多く存在します。これらの「短い言葉」は、混乱の時代を生き抜く中で磨かれた、核心を突く表現力の結晶ともいえます。

例えば、織田信長の「天下布武」や武田信玄の「風林火山」などは、たった四文字で武将としての思想や戦略、行動方針を明確に示しています。こうした言葉は、家臣や兵たちに向けた指針であると同時に、敵対勢力に対する強い意志表示としての役割も果たしていました。

短い言葉の強みは、その「記憶しやすさ」にあります。複雑な理念を長々と語るよりも、簡潔に心に残る表現で伝える方が、現場で即座に理解され、行動に移しやすくなります。さらに、こうした言葉は時代を超えて語り継がれ、多くの人に影響を与え続けています。

ただし、短いがゆえに誤解を生むリスクもあります。文脈を知らずに言葉だけを切り取ってしまうと、元々の意図とは異なる意味で受け取られてしまうこともあるため、背景や使われた状況を知ることが大切です。

このように、戦国武将の短い名言には、その人の信念や価値観が凝縮されています。日々の生活や仕事においても、こうした言葉をヒントに、自分自身の行動指針を見つける手助けとなるでしょう。たとえ短くても、本質を突いた言葉は、時代を超えて人の心を動かす力を持っています。

歴史に学ぶ戦国武将の四字熟語名言

- 歴史の人物の四字熟語名言の代表例

- 侍・武士に関する四字熟語が語る礼と覚悟

- 戦国武将の名言ランキングの傾向

- 心に響く戦国武将の名言は?

- 「一刀三礼」に見る武士の礼節

- 「一刀」を含む四字熟語で示す決断力

歴史の人物の四字熟語名言の代表例

「歴史の人物の四字熟語名言」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、時代を超えて語り継がれる名将や思想家の言葉です。四字熟語には、その人物の価値観や行動の原則が簡潔に表現されており、時には一言で人の心を動かすほどの力を持っています。

その中でも代表的な例として知られるのが、武田信玄の「風林火山」、織田信長の「天下布武」、徳川家康の「厭離穢土 欣求浄土」などです。これらの言葉は、それぞれの人物が掲げた理想や戦略、そして信念を明快に示しており、単なるスローガンではなく、実際の政治・軍事行動にも深く関わっていました。

例えば、「風林火山」は『孫子の兵法』を引用したもので、戦場における基本的な考え方を簡潔に伝えています。「風のように速く、林のように静かに、火のように激しく、山のように動かず」という表現は、現代のビジネスやスポーツの世界でも応用されるほど汎用性があります。

また、「天下布武」は織田信長の統一思想を象徴する言葉で、武をもって平和を築くという一見相反する概念を見事に融合させた表現です。このような言葉が強く支持された背景には、当時の人々が抱えていた不安や混乱が関係しており、言葉自体が希望や安心を与える役割を果たしていたことがわかります。

このように、歴史的人物の四字熟語には、単なる教訓以上の意味が込められています。背景や使われた場面を知ることで、その深い意味や当時の空気感までも理解することができるのです。現代でもなお引用され続けるのは、それだけ普遍的な価値を持つ言葉だからこそでしょう。

侍・武士に関する四字熟語が語る礼と覚悟

「侍・武士に関する四字熟語」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは厳格な礼儀や命を懸けた覚悟ではないでしょうか。実際、武士道を体現する言葉の多くは、四字熟語という形で今も語り継がれています。こうした言葉には、日常の行動にまで影響を与える力があり、現代に生きる私たちにも通じる教訓が含まれています。

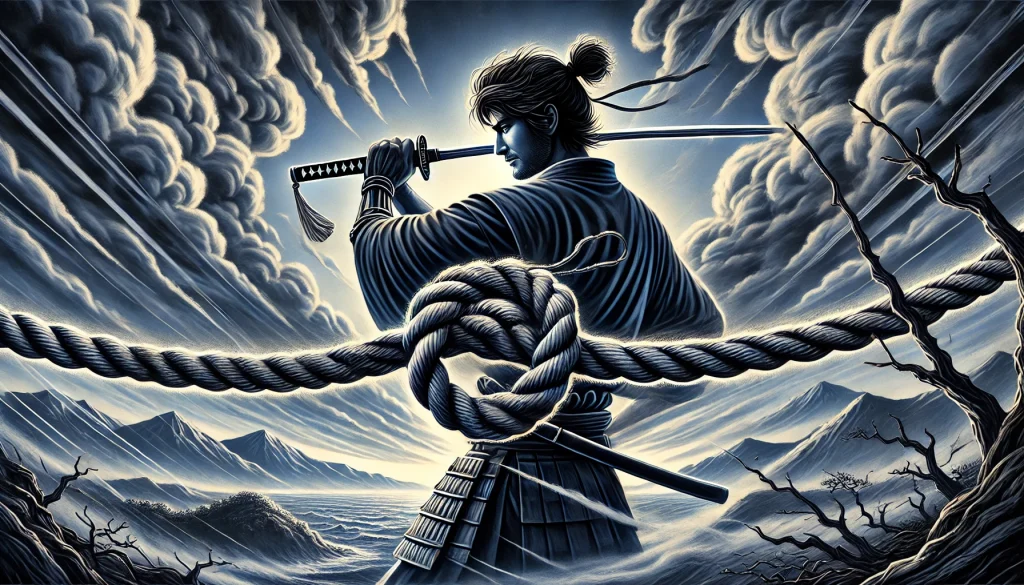

代表的な例として挙げられるのが「一刀三礼(いっとうさんれい)」です。この言葉は、刀を交える前に相手へ三度の礼を尽くすという所作から生まれたもので、単なる戦いではなく、相手を敬う心や誠意を大切にする精神を表しています。命を懸けた真剣勝負であっても、礼儀を欠かさないという姿勢には、武士の品格と信念が表れていると言えるでしょう。

また、「一刀両断」という四字熟語も武士らしい精神を象徴する言葉です。これは、情に流されず物事をきっぱりと裁断する姿勢を表しており、優柔不断を戒める意味合いを持ちます。実際の武士たちは、仲間の裏切りや家臣の処遇など、厳しい決断を求められる場面が多く、そのたびにこうした精神が求められたのです。

一方で、これらの言葉が理想とする世界観は、現実には極めて厳しいものでした。礼を重んじすぎれば柔軟性を欠き、覚悟を持つことは常に死と隣り合わせというリスクを伴います。このため、武士の生き方は常に緊張感に満ちており、精神的にも大きな負担があったことは想像に難くありません。

このように、武士の四字熟語には「礼」と「覚悟」が共に込められています。どちらか一方だけでは成り立たず、両方を持つことで初めて武士としての道が完成するのです。現代においても、こうした考え方は人間関係や仕事の場面で活かすことができるでしょう。

戦国武将の名言ランキングの傾向

「戦国武将の名言ランキング」を見ていると、そこにある一つの共通点に気づきます。それは、短く力強い言葉が多くの人に支持されているという点です。読者の心に響きやすい名言ほど、端的で覚えやすく、行動の指針となるメッセージが込められています。

ランキング上位には、やはり織田信長や武田信玄、徳川家康といった有名な武将の言葉が並びます。これは知名度の高さだけでなく、それぞれの人物が生きた時代背景や行動と、言葉の内容が一致しているためです。単なる美辞麗句ではなく、「この人がこの言葉を発したのなら納得できる」と思わせるだけの説得力があるのです。

また、最近では上杉謙信の「義を以て戦う」や直江兼続の「愛」といった、精神性や人間性に重きを置いた名言も人気を集めています。現代人にとって共感しやすいテーマが含まれていることが、その理由の一つかもしれません。勝利だけを目指すのではなく、道徳的な信念を持って行動した姿が評価されているのです。

一方で、ランキングにはやや偏りがあることも否めません。知名度が低い武将や、名言として記録に残っていない人物はランクインしにくい傾向にあります。そのため、有名な言葉だけを見て武将の全体像を判断してしまうと、本質を見誤ることもあります。

このように、名言ランキングを見るときは、言葉の強さや印象だけでなく、その言葉がどのような背景で発せられたのかにも注目することが大切です。そうすることで、名言が持つ真の意味や、戦国武将たちの生きざまにより深く触れることができるでしょう。

心に響く戦国武将の名言は?

心に響く戦国武将の名言は、時代を超えて今も多くの人々に影響を与え続けています。それは単なる勇ましい言葉ではなく、極限の状況を生き抜いた彼らの経験や信念が凝縮された、深いメッセージを持っているからです。命のやりとりが日常であった時代において、彼らの言葉は、生き方の指針としての重みを持っていました。

例えば、織田信長の「是非に及ばず」という言葉は、本能寺の変の際に語られたとされる名言です。この一言には、自らの運命を静かに受け入れ、最期の瞬間まで動じなかった信長の覚悟が込められています。短いながらも、その中にある潔さや誇りは、多くの人の胸に深く刻まれています。

また、上杉謙信の「義を以て戦う」も、多くの支持を集める名言の一つです。この言葉は、勝つことよりも正義を重んじるという謙信の戦い方を象徴しており、現代における誠実な生き方や信念を貫く姿勢として共感を呼んでいます。効率や結果が重視される現代社会においても、このような精神は忘れてはならないものです。

このような名言に共通しているのは、言葉そのものの強さだけでなく、それを語った人物の生き方や行動と一致していることです。単に耳障りの良いフレーズではなく、人生を賭けた実践の中から生まれたものであるため、読み手の心に強く響くのです。

さらに、自身の置かれている状況と重ね合わせることで、これらの名言は個々の人生にとって具体的な意味を持つようになります。どんな言葉が心に響くかは人それぞれですが、戦国武将の名言には、自分自身の生き方を見つめ直すきっかけとなる力があります。

「一刀三礼」に見る武士の礼節

「一刀三礼(いっとうさんれい)」という言葉には、武士の精神性や礼儀作法の根本が表れています。これは、刀を抜く前に相手に対して三度の礼を尽くすという意味であり、単なる形式ではなく、命を懸けた勝負においても相手を敬う心を忘れないという思想を象徴しています。

このような所作は、武士が持つ「礼」の文化の一端をよく表しています。たとえ敵であっても礼を重んじる姿勢は、戦いを単なる殺し合いにしないという精神的な支柱となっていました。相手に対する敬意は、己の行動や決断にも責任を持つという覚悟にもつながっていたのです。

この考え方は、現代においても多くの場面で応用することができます。例えば、ビジネスの世界でも、競合相手や交渉相手に対して敬意を持つことは基本とされています。表面的な丁寧さだけでなく、相手の立場や努力を尊重する態度が信頼関係を築く土台となるのです。

ただし、「一刀三礼」が求める礼儀には、それなりの精神的鍛錬が必要でした。形式的に礼を尽くすのではなく、本心から敬意を表すことは容易ではなく、自己の感情を抑え、冷静に対処する力が求められます。感情的な判断が命取りとなる戦国の世において、これは実に重要な要素だったのです。

このように、「一刀三礼」は単なる古風な所作ではなく、武士が命を懸けて守っていた人としての在り方を今に伝える言葉です。私たちの日常においても、相手を敬い、行動に責任を持つ姿勢を忘れないようにしたいものです。

「一刀」を含む四字熟語で示す決断力

「一刀」という言葉を含む四字熟語には、潔い決断や断固たる姿勢を表すものが多く存在します。その中でも「一刀両断(いっとうりょうだん)」は特に有名で、複雑な問題やしがらみを一気に断ち切る潔さを示す表現として使われています。曖昧さを排除し、必要な判断を即座に下すという、現代にも通じるリーダーシップの姿勢を感じさせます。

戦国武将たちの生きる世界では、瞬時の判断が生死を分ける場面が日常でした。だからこそ、迷いや逡巡を排した「一刀両断」のような思考が重宝されたのです。例えば、信長がとった数々の決断も、まさにこの四字熟語の精神を体現したものでしょう。優柔不断であれば、瞬時に情勢が変わる戦の中では命取りになりかねません。

このような言葉は、日々のビジネスや人間関係においても活かすことができます。たとえば、チームを率いるリーダーが意思決定を先延ばしにすれば、現場は混乱し、信頼を失う原因になります。必要な情報を収集したうえで、勇気をもって結論を出すことが、周囲の信頼や安心感につながるのです。

一方で、「一刀両断」には注意すべき点もあります。慎重さを欠いた決断は、誤った方向に導いてしまうリスクもあります。たとえ素早い判断が必要であっても、背景や影響を冷静に見極めたうえで行動することが重要です。感情に任せた「切り捨て」ではなく、本質を見抜いたうえでの潔い判断が求められます。

このように、「一刀」を含む四字熟語は、決断力や行動力を象徴する言葉として、現代にも通じる価値を持っています。状況に応じて何を切り捨て、何を守るべきかを判断する力が、自らの人生や仕事において重要な指針となるのではないでしょうか。

戦国武将の四字熟語名言が伝える歴史の知恵と精神

記事の内容をまとめましたのでご覧ください。

- 「天下布武」は織田信長の統一への信念を表す言葉

- 「風林火山」は武田信玄の柔軟で戦略的な軍略思想を示す

- 上杉謙信は毘沙門天信仰を通じて戦に大義を持たせた

- 徳川家康の「厭離穢土 欣求浄土」は平和への理想と政治姿勢を反映

- 四字熟語は戦国武将の価値観や行動指針を簡潔に伝える手段だった

- 短い名言ほど覚えやすく心に残りやすい傾向がある

- 歴史的人物の四字熟語は背景を知ることで理解が深まる

- 武士道精神は「礼」と「覚悟」のバランスに表れている

- 「一刀三礼」は敵にも敬意を払う武士の礼節を象徴する言葉

- 「一刀両断」は曖昧さを排除する決断力の象徴とされる

- 名言ランキングでは人物の生き様と一致する言葉が支持される

- 精神性を重視した名言は現代でも共感されやすい

- 宗教的信念が戦略に深く影響していた武将も多い

- 戦国武将の名言は現代のビジネスや人間関係にも応用可能

- 名言は単なる美辞麗句ではなく実践から生まれた知恵